Come nasce un progetto illuminotecnico di emergenza: dal layout al collaudo

Un progetto di illuminazione di emergenza non è solo un obbligo normativo, ma una componente fondamentale della sicurezza degli edifici. La sua realizzazione richiede un processo strutturato, multidisciplinare e preciso, che parte dalla conoscenza del contesto fino al collaudo finale.

Inotec Italia è da anni punto di riferimento per l’illuminazione di emergenza, grazie a soluzioni all’avanguardia e sistemi intelligenti centralizzati e decentralizzati.

Il layout e l’analisi preliminare

La progettazione di un impianto di illuminazione di emergenza prende forma a partire da un’attenta analisi del contesto in cui sarà realizzato. È proprio in questa fase iniziale che si pongono le fondamenta di un sistema efficace, sicuro e pienamente conforme alle normative vigenti. Tutto ha inizio con la comprensione dell’edificio e delle sue destinazioni d’uso: un magazzino industriale non presenta le stesse criticità di un complesso scolastico o di una struttura sanitaria, ed è per questo che ogni progetto dev’essere impostato su misura.

Uno dei primi elementi da affrontare riguarda la normativa di riferimento. Il progettista deve conoscere e applicare correttamente l’insieme delle disposizioni legislative e tecniche in materia di sicurezza. In Italia, il D.Lgs. 81/2008 – noto come Testo Unico sulla Sicurezza – rappresenta il quadro normativo generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo anche indicazioni relative alla segnaletica e all’illuminazione di emergenza. A questo si affiancano i Decreti Ministeriali del 2021, che hanno aggiornato e sostituito il D.M. 10 marzo 1998. In particolare, il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce i criteri generali per la progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, mentre il D.M. 2 settembre 2021 si concentra sulla gestione operativa dei luoghi in esercizio e in emergenza. Sul piano tecnico, la norma UNI EN 1838:2025 (o l’ultima versione disponibile) rappresenta il riferimento fondamentale per definire i requisiti prestazionali dell’illuminazione di emergenza, dalla quantità di luce necessaria alla corretta distribuzione lungo i percorsi di esodo. Queste disposizioni, insieme alle direttive europee sulla segnaletica recepite nel contesto nazionale, forniscono il quadro normativo entro cui sviluppare ogni scelta progettuale.

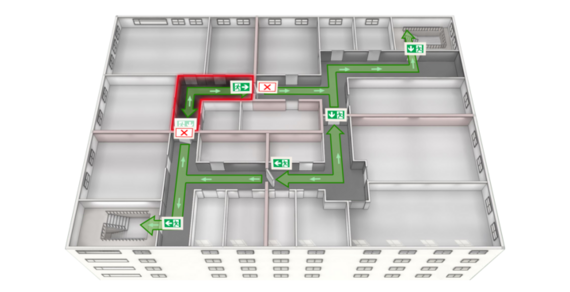

Parallelamente, si procede con la raccolta e l’analisi delle planimetrie aggiornate dell’edificio, che devono evidenziare con precisione i percorsi di esodo, le uscite di sicurezza, le posizioni degli estintori e dei quadri elettrici, oltre a tutti quegli elementi che potrebbero influenzare la progettazione dell’illuminazione. È in questa fase che il tecnico identifica le aree che richiedono un’illuminazione di emergenza mirata, distinguendo tra i percorsi di esodo – i corridoi, le scale, i passaggi che conducono verso l’esterno in condizioni di emergenza – e le aree definite ad alto rischio, come possono esserlo centrali termiche, locali tecnici o spazi con presenza di macchinari complessi. Non vanno dimenticate, infine, le cosiddette aree antipanico: ambienti ampi, spesso frequentati da numerose persone, dove la funzione dell’illuminazione di emergenza non è solo quella di indicare la via di fuga, ma anche quella di trasmettere un senso di sicurezza e contenere comportamenti confusi o pericolosi.

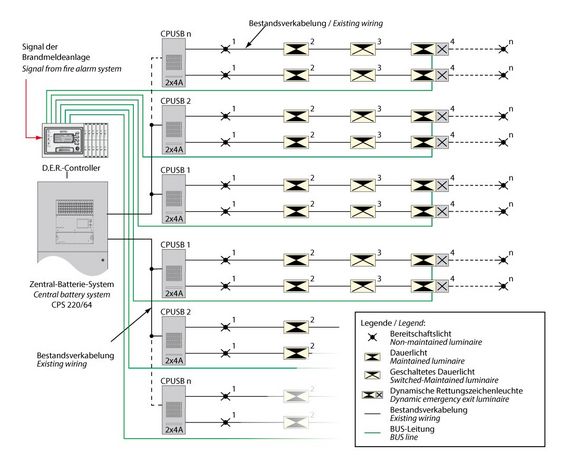

Una volta definito il quadro generale, si passa alla scelta della tipologia di impianto. Le soluzioni possono essere autonome, con apparecchi dotati ciascuno di una propria batteria e sistema di controllo, ideali per installazioni snelle e localizzate, oppure centralizzate, dove un’unica centrale di alimentazione gestisce l’intero impianto. In quest’ultimo caso, la progettazione diventa più articolata, ma consente un controllo più efficace e una manutenzione ottimizzata nel tempo. La scelta tra le due opzioni dipende da molteplici fattori: estensione dell’edificio, facilità di accesso, esigenze di gestione, ma anche vincoli tecnici ed economici. In ogni caso, è proprio in questa fase iniziale che si gettano le basi di un sistema che, in caso di emergenza, dovrà funzionare senza esitazioni.

Concluse le analisi preliminari e definito l’inquadramento normativo, si entra nel cuore del progetto: la fase della progettazione illuminotecnica vera e propria. Questo passaggio richiede un approccio rigoroso e calcoli accurati, perché è da qui che dipende la reale efficacia dell’impianto in caso di emergenza.

Il primo elemento da determinare è il livello di illuminamento necessario in ciascuna area, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Per le vie di esodo, ad esempio, la normativa UNI EN 1838 richiede un illuminamento minimo di almeno 1 lux, con una distribuzione omogenea della luce lungo tutto il percorso. Nelle aree ad alto rischio, dove la mancanza di luce potrebbe compromettere gravemente la sicurezza delle persone o l’operatività di macchinari, i valori richiesti sono notevolmente più elevati.

Una volta stabiliti questi parametri, il progettista definisce con precisione il posizionamento degli apparecchi. Le planimetrie dell’edificio diventano la base operativa su cui disegnare una distribuzione strategica, pensata per garantire continuità visiva, chiarezza e assenza di zone d’ombra. L’illuminazione deve essere presente nei punti di svolta, dove il percorso cambia direzione, e in prossimità delle uscite di sicurezza, che devono risultare immediatamente riconoscibili anche in condizioni di panico o scarsa visibilità. I segnali sicurezza indicanti le uscite ed i cambi di direzione devono essere ben visibili e adeguatamente illuminati (meglio se retroilluminati), così come tutte le attrezzature di emergenza, come estintori, idranti o pannelli antincendio, che richiedono una luce dedicata per essere facilmente individuabili. Anche gli ostacoli o i dislivelli lungo le vie di fuga devono essere illuminati per evitare cadute o situazioni di pericolo.

Un altro aspetto determinante riguarda l’autonomia del sistema. A seconda della destinazione d’uso dell’edificio, è necessario stabilire quanto a lungo gli apparecchi debbano rimanere accesi in assenza di corrente. Le soglie più comuni prevedono una durata di uno o tre ore, ma in alcuni casi specifici – come ambienti sanitari o industriali – si possono richiedere tempi più estesi.

La selezione degli apparecchi è dunque orientata da più fattori: prestazione e distribuzione fotometrica, tipo di posa, grado di protezione (IP), resistenza chimica, resistenza meccanica e tipo di tecnologia impiegata. I LED rappresentano oggi la scelta preferita per l’elevata efficienza energetica, la lunga durata e la bassa manutenzione. Gli apparecchi devono essere certificati secondo la EN 60598-2-22 e compatibili con l’impianto scelto, sia esso autonomo o centralizzato.

Infine, si procede con la progettazione dello schema elettrico, che deve essere indipendente dall’impianto ordinario. I circuiti destinati all’illuminazione di emergenza devono essere dedicati, protetti e, quando necessario, realizzati con cavi resistenti al fuoco, in grado di garantire continuità di servizio anche in caso di incendio. Nei sistemi centralizzati, particolare attenzione viene posta alla progettazione della centrale di alimentazione, che comprende caricabatterie, inverter e pacchi batteria, il tutto configurato per garantire affidabilità e semplicità nella gestione.

La progettazione illuminotecnica non si limita a far “accendere le luci” in caso di emergenza: si tratta di costruire un sistema intelligente, coerente con l’edificio e in grado di guidare in sicurezza le persone, quando tutto il resto si spegne.

Installazione e cablaggio

La fase di installazione rappresenta il momento in cui il progetto prende finalmente forma nello spazio fisico dell’edificio. È una fase delicata, che richiede competenza tecnica, precisione esecutiva e piena aderenza alle specifiche progettuali definite in precedenza. Tutte le operazioni devono essere affidate a personale qualificato, in grado di interpretare correttamente il layout predisposto e tradurlo in un impianto funzionale e conforme alle normative.

Il primo passo consiste nel posizionamento fisico degli apparecchi, che devono essere installati esattamente nei punti indicati dalla planimetria progettuale. Altezza da terra, orientamento e direzione dei fasci luminosi non sono dettagli marginali, ma elementi fondamentali per garantire l’efficacia del sistema in caso di emergenza. Ogni apparecchio viene collocato per assolvere a una funzione precisa: guidare, segnalare, proteggere.

Parallelamente, si procede alla realizzazione del cablaggio. Qui entrano in gioco materiali e componenti selezionati con estrema attenzione. I cavi devono rispondere a caratteristiche specifiche in base al contesto: per installazioni standard in ambienti a basso rischio, si possono utilizzare cavi del tipo FG16OR16 0,6/1 kV; mentre negli ambienti pubblici, lungo le vie di esodo o in locali a maggior rischio in caso d’incendio, è obbligatorio impiegare cavi resistenti al fuoco come i N2GAF o FTG18OM1, classificati almeno B2ca-s1a,d1,a1 secondo il Regolamento CPR, e conformi alle norme CEI EN 50200 e CEI EN 60331-1 / 60331-2. Questo garantisce il mantenimento dell’alimentazione dell’impianto di emergenza anche in condizioni critiche, a tutela della sicurezza delle persone.

Il sistema deve poi essere collegato sia all’alimentazione ordinaria sia a una fonte di alimentazione di sicurezza, come i pacchi batterie di un sistema centralizzato. Questa doppia alimentazione è il cuore del sistema di emergenza: consente l’attivazione automatica degli apparecchi nel momento in cui si interrompe l’energia principale, senza che sia necessario alcun intervento manuale.

Nel caso di impianti centralizzati, un’attenzione particolare va rivolta al montaggio dell’unità di controllo. La centrale, con le sue batterie e i dispositivi elettronici interni, deve essere installata in un ambiente idoneo, facilmente accessibile per le operazioni di manutenzione e dotato di una ventilazione adeguata oltre ad una temperatura di lavoro che ne permetta la longevità. È questo il cervello del sistema, il punto da cui si gestisce il monitoraggio, la diagnostica e, sempre più frequentemente, anche l’interazione da remoto tramite software.

In sintesi, l’installazione e il cablaggio non sono semplici attività esecutive, ma rappresentano il momento in cui la progettazione prende vita. Ogni scelta tecnica, ogni dettaglio impiantistico contribuisce a garantire che, nel momento in cui serve, l’illuminazione di emergenza sia davvero pronta ad entrare in funzione, in modo sicuro e senza margini di errore.

Prove e collaudo

La fase di collaudo rappresenta un momento decisivo dell’intero progetto illuminotecnico. È qui che l’impianto viene sottoposto a una serie di verifiche tecniche rigorose, fondamentali per certificare la conformità normativa e garantire il funzionamento efficace del sistema in condizioni di emergenza.

In conformità con le norme CEI EN 50172:2024-10 e UNI EN 1838:2025-03, si procede innanzitutto con le verifiche iniziali. Queste comprendono il controllo della corretta esecuzione del cablaggio, dell’installazione di tutti i componenti previsti, della presenza e dello stato di conservazione degli apparecchi e della segnaletica, nonché della loro disposizione e orientamento. Si verifica inoltre la continuità elettrica dei circuiti, l’assenza di dispersioni, la tensione di alimentazione e i livelli di carica delle batterie.

Segue la prova funzionale: viene simulata l’interruzione dell’alimentazione ordinaria per verificare che l’impianto entri tempestivamente in funzione. I requisiti minimi prevedono che per le vie di fuga e l’illuminazione antipanico venga raggiunto almeno il 50% dell’illuminamento entro 5 secondi e il 100% entro 60 secondi. Per i luoghi di lavoro con rischi speciali, il tempo di attivazione massimo è di 0,5 secondi.

Durante la prova di autonomia, si verifica che l’impianto garantisca il tempo minimo di funzionamento previsto: almeno 1 ora, oppure 3 ore in caso di edifici ad alta affluenza o strategie di evacuazione ritardate. Contestualmente, si effettuano misurazioni dei livelli di illuminamento in loco, anche mediante metodi conformi all’allegato B della UNI EN 1838:2025, usando uno o più luxmetri a seconda della variabilità della luce diffusa.

Per gli impianti con sistemi centralizzati, si controllano anche i caricabatterie, gli inverter e i dispositivi ATS (Automatic Test System), dove presenti, al fine di garantire il corretto monitoraggio automatico del sistema.

Conclusa la fase di verifica, vengono redatti:

- il verbale di collaudo (con i risultati delle prove e misurazioni),

- la dichiarazione di conformità,

- il manuale d’uso e manutenzione,

- l’elenco degli apparecchi installati con ubicazione e tipo di alimentazione,

- il registro dei controlli e delle ispezioni (cartaceo o digitale), che deve includere:

- data di messa in servizio;

- dettagli delle manutenzioni e prove eseguite;

- eventuali anomalie o modifiche apportate all’impianto;

- nominativo e firma dell’operatore incaricato.

La documentazione deve essere firmata dal progettista, dall’installatore e dal responsabile della messa in servizio, e deve essere sempre disponibile per le persone autorizzate.

Infine, si ricorda che la norma impone anche ispezioni e prove periodiche:

- giornaliere (controllo visivo e verifica allarmi),

- mensili (prova funzionale simulata),

- annuali (ripetizione completa delle verifiche iniziali),

- quinquennali (misurazioni illuminotecniche in loco).

Questa fase, lungi dall’essere una semplice formalità, segna l’inizio della vita operativa dell’impianto. Solo attraverso controlli scrupolosi, documentati e ripetuti nel tempo è possibile garantire che ogni luce di emergenza si attivi esattamente dove e quando serve.

Tabella – Tempi minimi di funzionamento e attivazione per destinazione d’uso

| Destinazione d’uso | Tempo di funzionamento minimo | Tempo di attivazione massimo (ta) |

|---|---|---|

| Teatri, cinema, luoghi di riunione | 1 ora | 50% in 5 s – 100% in 60 s |

| Edifici temporanei per riunioni | 1 ora | idem sopra |

| Scuole | 1 ora | idem sopra |

| Ristoranti, pub | 1 ora | idem sopra |

| Ospedali | 3 ore (24h se assente GE) | idem sopra |

| Hotel, pensioni, case di cura | 3 ore | idem sopra |

| Centri di terapia/trattamento | 3 ore | idem sopra |

| Punti vendita, sale espositive | 3 ore | idem sopra |

| Parcheggi e autorimesse | 3 ore | idem sopra |

| Aeroporti, stazioni ferroviarie | 3 ore (1h possibile sopra terra) | idem sopra |

| Grandi edifici (>7 piani o >5000 m²) | 3 ore | idem sopra |

| Luoghi di lavoro (standard) | 1 ora | idem sopra |

| Luoghi di lavoro con rischi speciali | ≥ 1 ora (valutazione specifica) | ≤ 0,5 s o luce continua |

| Stadi sportivi (new 2025) | 1 ora | idem sopra |

Note:

- In alcuni casi (es. ospedali), è richiesto un tempo di funzionamento di 24 ore se non è presente illuminazione di riserva.

- Per ambienti con evacuazione ritardata, è raccomandata una durata maggiore (es. 3h) anche per destinazioni normalmente soggette a 1h.

- La valutazione del rischio è sempre obbligatoria per definire eventuali maggiorazioni.

Manutenzione, verifica periodica

Il collaudo di un impianto di illuminazione di emergenza non rappresenta la fine del processo, ma piuttosto l’inizio della sua piena operatività. Perché il sistema possa garantire affidabilità nel tempo, è indispensabile prevedere un piano di manutenzione periodica accurato e costante. Solo attraverso controlli regolari è possibile assicurarsi che, anche a distanza di mesi o anni dalla messa in funzione, ogni apparecchio sia ancora in grado di attivarsi correttamente in caso di emergenza.

La manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza si articola su più livelli, ciascuno con attività e cadenze ben definite, secondo quanto stabilito dalla norma CEI EN 50172:2024-10.

Ispezione giornaliera

Prevede un controllo visivo dei dispositivi e dei sistemi di alimentazione centralizzati o autoalimentati, con verifica dell’assenza di allarmi visivi o sonori e del corretto stato dei LED di segnalazione. Nei sistemi dotati di monitoraggio remoto (display, PC, BMS o notifiche via e-mail), il controllo può essere automatizzato. Eventuali anomalie devono essere registrate nel libro delle prove.

Prova funzionale mensile

Una volta al mese è obbligatorio simulare un’interruzione dell’alimentazione di rete per verificare che:

- tutti gli apparecchi si accendano in modalità di emergenza;

- le segnalazioni luminose funzionino correttamente;

- i circuiti ordinari siano monitorati (tensione presente).

Questa operazione può essere gestita manualmente o tramite un sistema ATS (Automatic Test System) conforme alla norma CEI EN 62034.

Verifica annuale

Ogni anno si devono ripetere le stesse prove previste per la verifica iniziale, inclusa:

- la prova completa dell’autonomia degli apparecchi;

- il controllo delle batterie, delle connessioni, dei cablaggi e delle sorgenti luminose;

- la verifica della leggibilità e del corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza;

- il test delle apparecchiature di monitoraggio e dei pannelli remoti.

Non è invece necessario rieseguire la verifica progettuale.

Verifica quinquennale

Con cadenza almeno quinquennale, è obbligatoria la misurazione dell’illuminamento in loco, secondo i criteri indicati nella norma UNI EN 1838:2025-03. Per eseguire correttamente il test servono dispositivi di misura idonei, specialmente in presenza di apparecchi LED. La misurazione deve avvenire a ≤ 20 cm dal pavimento per le aree comuni e secondo le distanze di campionamento definite dalla norma (es. ogni 0,5–2 metri, in base alla lunghezza della via di esodo).

Queste attività, se svolte regolarmente, permettono di mantenere l’impianto in condizioni ottimali e garantire che, nel momento del bisogno, ogni componente risponda in modo tempestivo e conforme. L’utilizzo di sistemi smart e tecnologie di autodiagnosi contribuisce a ridurre l’impatto operativo sulla manutenzione, migliorando l’efficienza e la sicurezza dell’intero impianto.

Un’attenzione particolare va riservata alla sostituzione delle batterie, che per loro natura sono soggette a deterioramento nel tempo. Anche in assenza di segni evidenti di malfunzionamento, è consigliabile sostituirle secondo quanto indicato dal produttore, per prevenire cali di prestazione che potrebbero rivelarsi critici in caso di emergenza. Una soluzione tecnica è quella del monitoraggio singolo tramite sistemi integrati come il BCS di INOTEC.

Seguire scrupolosamente ogni fase della manutenzione non è soltanto una buona pratica tecnica, ma una responsabilità verso le persone che frequentano e vivono gli ambienti serviti dal sistema. Solo un impianto mantenuto in perfetta efficienza può davvero garantire quella sicurezza silenziosa ma essenziale che ci si aspetta dall’illuminazione di emergenza, anche a distanza di anni dalla sua installazione.