Handover impianto d’emergenza: documenti e doveri del progettista

L’illuminazione di emergenza (o illuminazione di sicurezza) è l’insieme di luci che si attivano automaticamente quando viene a mancare l’alimentazione elettrica ordinaria, grazie a una fonte autonoma di energia. Il suo scopo generale è garantire condizioni visive adeguate per consentire l’esodo sicuro delle persone in caso di blackout, evitando panico e permettendo l’uso dei dispositivi di sicurezza. In pratica, comprende varie componenti come l’illuminazione delle vie di fuga, l’illuminazione antipanico per le aree aperte e quella per zone ad alto rischio dove servono condizioni speciali. Assicurare la giusta quantità di luce in assenza di rete è una priorità assoluta nonché un requisito di legge per la sicurezza degli occupanti di un edificio.

È evidente quindi l’importanza di un corretto passaggio di consegne (handover) del sistema di illuminazione di emergenza. Un progetto anche ben concepito può risultare inefficace se, al termine dei lavori, il sistema non viene consegnato con tutta la documentazione e le informazioni necessarie per il suo uso e manutenzione. Un handover accurato garantisce che l’impianto sia installato e gestito in conformità alle norme, mantenendo nel tempo i livelli di sicurezza previsti. In questa filiera, il progettista ha un ruolo centrale: è colui che dimensiona e specifica il sistema, e dalle sue scelte (e dalla corretta trasmissione delle informazioni all’installatore e al committente) dipende in larga parte la conformità normativa e l’efficacia dell’illuminazione di emergenza.

Quadro normativo di riferimento

La materia dell’illuminazione di emergenza è regolata da una serie di norme tecniche e disposizioni legislative italiane. Di seguito richiameremo le principali normative aggiornate da tenere presenti:

- UNI EN 1838 – Illuminazione di emergenza: Norma tecnica europea (recepita in Italia dall’UNI) che definisce i requisiti illuminotecnici per progettare correttamente l’illuminazione di sicurezza. Questa norma, aggiornata alla nuova edizione 2025, specifica livelli minimi di illuminamento (ad esempio almeno 1 lx per le vie di esodo) e criteri per illuminazione delle vie di fuga, zone antipanico, segnaletica, ecc.. È il riferimento fondamentale utilizzato dal progettista per garantire che l’impianto offra luce sufficiente e ben distribuita in caso di blackout.

- UNI EN 50172 – Sistemi di illuminazione di emergenza (CEI 64-8): Norma tecnica complementare che fornisce indicazioni sulla progettazione e soprattutto sulla manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di emergenza. Mentre la EN 1838 è focalizzata sul dimensionamento illuminotecnico, la EN 50172 (in corso di aggiornamento con edizione 2024) enfatizza aspetti come prove funzionali, durata di autonomia, verifica e manutenzione nel tempo degli apparecchi di emergenza. In Italia il contenuto della EN 50172 è richiamato anche dalla norma CEI 64-8 (Norma sugli impianti elettrici), la quale dedica una sezione all’alimentazione di sicurezza e all’illuminazione di emergenza e rimanda proprio alla EN 1838 per i criteri progettuali Inoltre, i prodotti utilizzati (apparecchi illuminanti di emergenza) devono essere conformi alle norme di prodotto applicabili, ad esempio CEI EN 60598-2-22 per le lampade di emergenza, e nel caso di sistemi centralizzati, alla EN 50171. Il progettista deve quindi assicurarsi che i componenti specificati rispettino queste norme di sicurezza e prestazione.

- D.M. 3 agosto 2015 – Codice di prevenzione incendi (e relativi RTV): È il decreto che ha introdotto il moderno Codice di Prevenzione Incendi, applicabile a molte attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Esso contiene prescrizioni vincolanti sull’illuminazione di sicurezza nell’ambito della strategia “Esodo”. Il Codice rimanda quindi esplicitamente alla UNI EN 1838 per i criteri progettuali, rendendola di fatto cogente. Altre sezioni e Regole Tecniche Verticali (RTV) del Codice (es. capitoli V.10, V.12 per specifiche occupazioni) ribadiscono requisiti analoghi. Il progettista antincendio deve tener conto di queste prescrizioni e integrarle nel progetto dell’impianto.

- D.M. 3 settembre 2021 – “Minicodice” antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio: È un decreto più recente che ha aggiornato i criteri generali di progettazione antincendio nei luoghi di lavoro (sostituendo in parte il vecchio D.M. 10/03/1998). Anche questo decreto prevede espressamente l’illuminazione di sicurezza. Viene inoltre ricordato nella norma che per la progettazione di tale impianto “può essere impiegata la norma UNI EN 1838”, a sottolineare ancora una volta l’importanza di seguire le norme tecniche riconosciute. In sintesi, sia il Codice del 2015 sia il “Minicodice” del 2021 richiedono la presenza di illuminazione di emergenza nei casi necessari e forniscono criteri di progettazione e prestazione in linea con le norme UNI-EN.

- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: Sul piano legislativo, il T.U. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare adeguate misure di sicurezza per i lavoratori, e specifica requisiti per luoghi di lavoro sicuri. Inoltre è sancito in generale che in tutti i luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria (di emergenza) pronti all’uso in caso di necessità. Queste disposizioni rendono obbligatorio prevedere un impianto di illuminazione di emergenza in ambienti lavorativi chiusi dove la mancanza di luce rappresenti un rischio, conformemente ai criteri di legge. In caso di inadempienza (ad esempio assenza di illuminazione di sicurezza dove richiesta, o mancata manutenzione della stessa) il datore di lavoro incorre in violazione del D.Lgs. 81/08 con possibili sanzioni. Il progettista, pur non essendo direttamente richiamato nel Testo Unico, opera in questo contesto normativo e deve fornire al committente soluzioni progettuali conformi per permettere a quest’ultimo di assolvere ai propri obblighi di sicurezza.

- D.Lgs. 37/2008 – Impianti negli edifici (ex Legge 46/90): Riguarda la realizzazione degli impianti tecnologici (tra cui gli impianti elettrici) a regola d’arte. Questo decreto stabilisce che tutti gli impianti elettrici devono essere progettati ed eseguiti in modo conforme alle norme tecniche applicabili (norme CEI/UNI), e che a fine lavori l’installatore rilasci una Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) dell’impianto alle norme e leggi vigenti. In pratica, l’illuminazione di emergenza è parte integrante dell’impianto elettrico e ricade sotto queste prescrizioni generali: deve essere progettata da tecnico abilitato (ingegnere, architetto o perito) nei casi previsti – ad esempio edifici di maggior dimensione o impianti oltre certe soglie di potenza – oppure può essere progettata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice negli altri casi minori. In ogni caso, un progetto è sempre obbligatorio (anche solo sotto forma di schemi) e va consegnato al committente e depositato presso lo sportello unico edilizia quando richiesto. Al termine, l’impianto di illuminazione di emergenza deve essere corredato dalla Di.Co. a cura dell’installatore, a cui il progettista dovrà fornire gli elaborati e le specifiche necessarie. Se si interviene su impianti esistenti sprovvisti di documentazione, un professionista può redigere una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) a posteriori, attestando che l’impianto esistente è conforme alle norme (anche in base a sopralluogo e verifiche). In sostanza, il D.Lgs. 37/2008 traccia le responsabilità documentali: il progettista prepara un progetto a regola d’arte, l’installatore esegue e certifica, e il proprietario/committente custodisce la documentazione.

- Codice Civile – responsabilità professionale (artt. 2229, 2230 e seguenti): Oltre alle norme tecniche e di sicurezza, il progettista abilitato (ingegnere, architetto, ecc.) opera sotto il regime delle professioni intellettuali del Codice Civile. L’art. 2229 c.c. richiede l’iscrizione a un Albo professionale per esercitare la progettazione in certi campi, assicurando che il professionista abbia le competenze e sia soggetto a deontologia. L’art. 2230 c.c. e seguenti inquadrano il contratto d’opera intellettuale, ovvero l’incarico professionale: da esso discende un’obbligazione di mezzi a carico del progettista, che deve svolgere la prestazione con la diligenza e perizia richieste dalla natura dell’opera. In pratica, il progettista non garantisce un risultato certo (es.: l’assenza assoluta di guasti), ma è tenuto ad applicare tutte le regole dell’arte e conoscenze aggiornate per fornire un progetto conforme e privo di errori evitabili. Un eventuale inadempimento o errore progettuale che causi danno al cliente o a terzi fa scattare la responsabilità contrattuale per il professionista (art. 1218 c.c.), obbligandolo a risarcire i danni causati dalla sua negligenza. Il Codice Civile quindi fissa il principio generale per cui il progettista ha una responsabilità personale e diretta verso il cliente (e talora verso terzi, per fatti di particolare gravità) in merito alla correttezza tecnica del proprio operato.

Come si vede, il quadro normativo è articolato: norme tecniche UNI-CEI definiscono i requisiti di progetto e manutenzione, mentre leggi e decreti impongono obblighi di esecuzione, documentazione e sicurezza. Un progettista di impianti di illuminazione di emergenza deve conoscere e rispettare tutte queste fonti normative aggiornate, integrandole nel proprio lavoro per garantire un risultato conforme e sicuro.

Documentazione da consegnare al termine del progetto

Al termine della progettazione – e tipicamente al completamento dei lavori di installazione – il progettista deve predisporre una serie di documenti da consegnare al committente (e/o all’installatore) per garantire che l’impianto di illuminazione di emergenza sia ben compreso, utilizzabile in sicurezza e manutenibile nel tempo. Una corretta documentazione di handover è fondamentale sia per la conformità normativa, sia per mettere il gestore dell’impianto nelle condizioni di svolgere i dovuti controlli periodici. Di seguito un elenco dettagliato dei documenti chiave da fornire:

Gli elaborati tecnici comprendono i documenti di progetto veri e propri, necessari a descrivere l’impianto e a consentirne la realizzazione a regola d’arte:

- Relazione tecnica di progetto: un documento descrittivo in cui il progettista illustra i criteri adottati, le normative di riferimento e le scelte progettuali. Qui si motivano, ad esempio, il livello di illuminamento di sicurezza previsto (con riferimenti a UNI EN 1838 e alle prescrizioni di legge applicabili), la suddivisione in zone di esodo/antipanico, la tipologia di apparecchi utilizzati (autonomi o centralizzati), l’autonomia minima garantita, etc. Questa relazione tecnica serve anche per eventuali pratiche amministrative (es. può costituire il “progetto impianto” ai sensi del D.M. 37/2008 da depositare).

- Tavole planimetriche con lay-out dell’impianto: planimetrie dei locali su cui sono riportati tutti i punti luce di emergenza, i segnali di uscita illuminati, le linee elettriche dedicate, i dispositivi di alimentazione (centrali batteria, UPS, gruppi di continuità, ecc.) e ogni altra apparecchiatura rilevante. Questi elaborati grafici devono permettere di identificare esattamente dove sono installati tutti i corpi illuminanti di sicurezza e i circuiti ad essi dedicati.

- Schemi elettrici unifilari e quadri di alimentazione: disegni schematici che mostrano i collegamenti elettrici dell’impianto di emergenza, inclusa l’alimentazione di sicurezza. Questi schemi sono fondamentali per chi dovrà poi manutenere o modificare l’impianto.

- Calcoli illuminotecnici: ovvero i risultati delle simulazioni o calcoli eseguiti per verificare che l’illuminamento di sicurezza soddisfi i requisiti normativi in ogni punto critico. Il progettista dovrebbe allegare il computo dei livelli di illuminamento ottenuti nelle varie aree. Questi calcoli attestano la bontà del progetto e sono utili se in futuro serviranno verifiche strumentali (collaudi in sito o controlli a campione). Spesso i software illuminotecnici producono report dettagliati con le distribuzioni luminose e le curve fotometriche degli apparecchi impiegati – tali report possono essere consegnati come parte integrante della documentazione.

Specifiche tecniche dei componenti: è importante fornire schede tecniche o capitolati dei prodotti utilizzati nell’impianto di emergenza. Ogni apparecchio deve essere marcato CE e rispondere alle norme di prodotto applicabili (ad es. le lampade di emergenza alla CEI EN 60598-2-22 citata sopra). Il progettista elencherà tali norme di conformità e classi di protezione, gradi IP degli apparecchi, temperatura ambiente di funzionamento ammessa, ecc. Questo consente all’installatore di procurare i materiali corretti e al committente di avere evidenza delle caratteristiche dell’impianto installato.

Oltre agli elaborati di progetto, il progettista (in accordo con l’installatore) deve predisporre una serie di documenti rivolti a chi utilizzerà e curerà l’impianto nel tempo, assicurando che vengano effettuate le operazioni di controllo periodico previste:

- Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto: si tratta di un documento, obbligatorio per gli impianti di sicurezza antincendio, che spiega come gestire correttamente il sistema e mantenerlo efficiente. Deve essere redatto in italiano e contenere le istruzioni per l’uso normale (es. come ripristinare l’impianto dopo un intervento, come riconoscere eventuali segnali di guasto) e per la manutenzione periodica. Nel manuale vanno indicati i controlli da fare, la frequenza degli stessi e le procedure (ad esempio: verifica visiva delle lampade, test di funzionamento mensile o semestrale, test di durata annuale – vedi oltre). Inoltre, occorre includere indicazioni sulla sicurezza per i manutentori e un elenco dei componenti soggetti a usura (batterie, lampade) con le relative sostituzioni raccomandate. Questo manuale è un riferimento essenziale per il responsabile dell’impianto e viene normalmente richiesto anche in sede di verifiche ispettive (ad es. dai VV.F. o dall’ASL).

- Istruzioni operative per i test periodici: la normativa tecnica prevede che gli impianti di illuminazione di emergenza vengano sottoposti a verifiche e prove funzionali a intervalli regolari, per assicurarsi che al bisogno tutto funzioni. In base alla UNI CEI 11222 (norma italiana confluita nella EN 50172), tradizionalmente si raccomandava almeno una prova di funzionamento (accensione in modalità emergenza) ogni 6 mesi e una prova di autonomia completa una volta l’anno. Alcune linee guida suggeriscono controlli più frequenti, ad esempio l’ispezione giornaliera dei sistemi di alimentazione di sicurezza centralizzata, test funzionali mensili (come praticato in molti Paesi) e test di autonomia annuali. Le istruzioni per i test dovrebbero dettagliare cosa fare: ad esempio, come simulare il blackout (spegnendo l’interruttore generale o tramite un comando di test), come verificare che tutte le lampade si accendano e restino accese per la durata prevista, come annotare gli esiti e ripristinare poi l’alimentazione di rete. Se l’impianto è dotato di un sistema automatico di autodiagnostica (tipicamente apparecchi con autotest o un sistema centralizzato conforme alla EN 62034), le istruzioni dovranno spiegare l’uso di tale sistema e l’interpretazione dei segnali (LED di stato, pannello di controllo, etc.). Queste indicazioni operative possono essere parte del manuale d’uso oppure fornite come schede/checklist a sé stanti da utilizzare durante le ispezioni periodiche. L’obbligo di effettuare controlli periodici è sancito non solo dalle norme tecniche ma anche da disposizioni legislative: il Testo Unico 81/08 richiede espressamente che gli impianti di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione e controllo, con registrazione degli esiti. Perciò il progettista deve accertarsi che il committente sia consapevole di tali obblighi, consegnandogli istruzioni chiare a riguardo.

- Registro dei controlli e verifiche periodiche: collegato al punto precedente, è prassi (nonché obbligo normativo) istituire un Registro dove annotare tutte le verifiche effettuate sull’impianto di illuminazione di emergenza. Il progettista dovrebbe fornire un modello di questo registro dei controlli, oppure indicazioni su come deve essere strutturato. Solitamente il registro comprende: data del controllo, tipo di prova effettuata (funzionamento, autonomia, generale), esito (OK / sostituire batterie / riparare lampada n. X, etc.), nominativo di chi ha eseguito la verifica e firma. Il registro, debitamente compilato nel tempo, va tenuto a disposizione delle autorità di controllo (VV.F., ASL) che possono richiederlo.

Infine, il progettista può essere coinvolto nella predisposizione di alcuni documenti formali che attestano la conformità e la corretta esecuzione del progetto:

- Dichiarazione di conformità del progetto alle normative: se richiesto dal committente o dagli enti di controllo, il progettista può redigere una dichiarazione (sottoscritta) in cui afferma che il progetto dell’impianto di illuminazione di emergenza è stato svolto nel rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 1838, CEI 64-8, EN 50172, ecc.) e delle prescrizioni di legge applicabili (D.M. 3/8/2015, D.Lgs. 81/08, ecc.). Questa attestazione non è obbligatoria per legge in senso generale, ma può essere parte di un fascicolo di prevenzione incendi, ad esempio come asseverazione all’interno di un progetto antincendio presentato ai VV.F.

- Documenti per Dichiarazione di Conformità o Rispondenza dell’impianto: come accennato, la Dichiarazione di Conformità a fine lavori (Di.Co.) è rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008. Il progettista deve però assicurarsi di consegnare tutto il materiale che l’installatore allegherà a tale Dichiarazione. In particolare, se il progetto è a firma di un professionista, copia del progetto timbrato e firmato va unita alla Di.Co. stessa, oltre a eventuali schemi e certificati dei materiali. In alcuni casi (ad esempio piccoli interventi dove il progetto è redatto dall’installatore stesso) il progettista potrebbe non essere coinvolto direttamente nella Di.Co.; tuttavia, se il progettista è anche Direttore Lavori o consulente del committente, può aiutare a verificare che la Di.Co. sia compilata correttamente e completa di tutti gli allegati richiesti (progetto, schema, relazione, manuale d’uso, certificati CE dei componenti, ecc.). Qualora invece ci si trovi a dover regolarizzare un vecchio impianto privo di dichiarazioni, si renderà necessaria una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.): questa può essere redatta (sotto propria responsabilità) da un professionista iscritto all’albo con almeno 5 anni di esperienza. Il progettista, se incaricato di stendere una Di.Ri., dovrà effettuare sopralluoghi e prove sull’impianto esistente e poi attestare la rispondenza alle norme vigenti.

Questo pacchetto di documenti costituisce il dossier di fine progetto. È opportuno consegnarlo in forma sia cartacea che digitale: stampe firmate ove necessario, e file elettronici (PDF degli elaborati, file DWG dei disegni, etc.) per future consultazioni. L’insieme degli elaborati, manuali e certificati consegnati permette al committente di avere piena tracciabilità dell’impianto e di gestirlo correttamente negli anni a venire.

Handover: il passaggio di consegne

Con handover tecnico si intende il processo formale di passaggio dell’impianto dal progettista/installatore al cliente/gestore, al termine dei lavori. In questa fase, non basta consegnare i documenti: è buona prassi che il progettista partecipi attivamente, verificando insieme all’installatore che tutto sia stato eseguito a regola d’arte e formando il committente sull’uso del sistema.

Un corretto handover dell’illuminazione di emergenza dovrebbe includere:

Verifica e collaudo finale: prima della consegna, l’impianto dev’essere collaudato. Il progettista (o un tecnico incaricato come direttore dei lavori o collaudatore) dovrebbe effettuare un giro di verifica. Questo collaudo può essere formalizzato in un verbale di collaudo firmato da progettista, installatore e committente, dove si attesta che l’impianto è funzionante e conforme al progetto. Eventuali piccole difformità o correzioni necessarie vanno riportate e poi sistemate prima della consegna definitiva.

Formalizzazione della consegna: una volta superato il collaudo, si procede al passaggio ufficiale. È utile redigere un verbale di consegna o di “messa in servizio” in cui il progettista/installatore dichiarano di aver consegnato l’impianto e tutta la documentazione correlata, e il committente dichiara di aver ricevuto il tutto. Questo documento, firmato dalle parti, tutela sia il fornitore sia il cliente, perché certifica lo stato dell’impianto al momento zero e trasferisce la responsabilità gestionale al proprietario/gestore.

Training e istruzioni operative: il momento dell’handover è anche l’occasione per fornire istruzioni pratiche. Questo addestramento è fondamentale affinché il sistema non venga “dimenticato” dopo l’installazione ma sia effettivamente mantenuto efficiente. Tutte queste informazioni dovrebbero già essere nel manuale, ma l’esperienza insegna che un incontro diretto con dimostrazione pratica evita incomprensioni.

Check-list di verifica e consegna: Molti progettisti utilizzano una check-list di fine lavori, ovvero un elenco puntato di tutte le voci da controllare e documenti da consegnare, da spuntare durante l’handover. Questo assicura che nulla venga tralasciato.

Nell’handover occorre anche chiarire i ruoli che entrano in gioco nella fase successiva di esercizio dell’impianto, distinguendo le responsabilità di ciascuno:

- Il progettista in senso stretto, terminato il collaudo e la consegna, ha adempiuto ai propri compiti professionali. Se ha anche funzione di Direttore Lavori, resterà coinvolto finché l’opera non sarà ufficialmente accettata. Dopodiché, salvo diversi accordi (es. contratto di manutenzione o verifiche periodiche affidate a lui), la responsabilità quotidiana passa al committente. Tuttavia, il progettista rimane responsabile di eventuali vizi occulti di progettazione emersi in seguito (si veda sezione successiva sulla responsabilità). È comunque buona pratica rendersi disponibile per chiarimenti post-consegna, ad esempio se il cliente riscontra anomalie iniziali o ha dubbi nell’interpretare la documentazione.

- L’installatore ha la responsabilità di eseguire a regola d’arte quanto progettato e di rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Durante l’handover, l’installatore deve fornire le certificazioni dei materiali impiegati (es. certificati CE, schede tecniche) e spiegare eventuali differenze minori rispetto al progetto (qualora in corso d’opera siano stati fatti piccoli adattamenti concordati). Dal momento della consegna, l’installatore potrebbe offrire servizi di manutenzione periodica (se contrattualmente previsti), ma se così non fosse, dopo la consegna egli risponde solo di difetti di esecuzione non immediatamente individuabili (solitamente coperti da garanzia per un certo periodo).

- Il verificatore terzo o collaudatore, quando previsto, è una figura indipendente che attesta la correttezza dell’impianto. In alcuni contesti, soprattutto opere pubbliche o impianti rilevanti, la legge richiede un collaudo da parte di un tecnico esterno prima del pagamento finale. Questa figura controlla sia il progetto sia la realizzazione e redige un verbale di collaudo tecnico. Quando presente, il collaudatore firma il certificato di collaudo che spesso è condizione per l’accettazione definitiva dell’opera. Per attività soggette a prevenzione incendi, possiamo assimilare a un verificatore anche il funzionario dei Vigili del Fuoco.

- Il committente/gestore infine, dopo l’handover, diventa il responsabile dell’esercizio dell’impianto. Sarà suo compito nominare eventualmente un addetto che esegua i controlli periodici interni, oppure affidare a ditte esterne la manutenzione.. Una volta che il progettista e l’installatore hanno consegnato tutto, ricade sul gestore l’onere di mantenere l’efficienza (anche ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 81/08 sulla manutenzione delle attrezzature di sicurezza).

In sintesi, l’handover è il momento in cui il progettista “passa il testimone” al committente, assicurandosi però di aver messo quest’ultimo in grado di proseguire correttamente: con un impianto funzionante, tutti i documenti in mano e le necessarie conoscenze per gestirlo. Un passaggio di consegne ben fatto aumenta significativamente la affidabilità del sistema di illuminazione di emergenza nel tempo.

Responsabilità legale del progettista

La fase di utilizzo dell’impianto inizia dopo la consegna, ma ciò non significa che il progettista esca completamente di scena dal punto di vista delle responsabilità. Occorre distinguere le diverse forme di responsabilità a carico del progettista e in quali casi possono manifestarsi:

- Responsabilità civile per danni (contractual liability): come accennato nel quadro normativo, il progettista assume obblighi contrattuali verso il committente. Se il progetto presenta errori, omissioni o non rispetta le norme, e da ciò deriva un danno, il progettista ne risponde civilmente. Un esempio tipico potrebbe essere un errore progettuale: il progettista – insieme ad altri soggetti coinvolti – potrebbe essere chiamato a rispondere del danno per negligenza professionale. Questa responsabilità generalmente ha un termine di prescrizione (di solito 10 anni in campo civile per vizi dell’opera, analogamente a quanto avviene per le costruzioni, ex art. 1669 c.c., anche se l’illuminazione di emergenza è un impianto e non un’opera edile in sé). È sempre consigliabile per il progettista tenere traccia documentale di tutte le decisioni e approvazioni, in modo da potersi difendere meglio in caso di contestazioni.

- Responsabilità penale in caso di infortuni o incidenti gravi: Questo è l’aspetto più delicato. Nel malaugurato caso in cui si verifichi un incendio o un’emergenza e l’illuminazione di sicurezza non entri in funzione, provocando magari feriti o vittime (si pensi al panico in un locale buio, o alle persone che rimangono intrappolate), potrebbero aprirsi procedimenti penali per lesioni colpose o omicidio colposo. In tali procedimenti, oltre al datore di lavoro e al titolare dell’attività (principali responsabili per la sicurezza), gli inquirenti potrebbero chiamare in causa anche il progettista dell’impianto se emerge che la causa del malfunzionamento è imputabile a un suo errore progettuale grave. In ambito penale, inoltre, non vale l’esonero dell’art. 2236 c.c. (che è una norma civilistica): anche un errore dovuto ad imperizia può rilevare penalmente se causa eventi lesivi, benché in pratica si tenga conto della difficoltà tecnica quando si valuta la colpa.

- Responsabilità per violazioni amministrative/normative: Il progettista, pur non essendo il “soggetto giuridico” obbligato dalle norme di sicurezza (che invece identificano principalmente datore di lavoro, dirigente, installatore, manutentore, ecc.), può incorrere in sanzioni indirette qualora firmi asseverazioni o dichiarazioni di conformità non veritiere. Sul piano deontologico, l’Ordine professionale potrebbe sanzionare il progettista in caso di negligenza o imperizia comprovata nell’esercizio della professione, soprattutto se ha messo a rischio la sicurezza pubblica. Inoltre, leggi come il D.M. 37/2008 prevedono che il progetto degli impianti sia redatto solo da professionisti abilitati: se qualcuno firmasse un progetto senza averne titolo o competenza, incorrerebbe in sanzioni per esercizio abusivo. Fortunatamente, questi casi sono evitabili mantenendo sempre una condotta professionale e rispettosa delle normative.

- Obbligo di aggiornamento professionale continuo: Una responsabilità indiretta ma reale del progettista è quella di mantenersi aggiornato sull’evoluzione normativa e tecnologica. In Italia, a seguito della riforma delle professioni, vige l’obbligo di formazione continua: l’ingegnere o architetto deve seguire corsi e accumulare crediti formativi ogni anno. Questo non è un mero formalismo, ma ha un riflesso pratico sulla responsabilità: un professionista che operasse con metodologie o conoscenze superate, ignorando aggiornamenti importanti (ad es. continuasse ad applicare la vecchia UNI EN 1838:2013 ignorando la nuova UNI EN 1838:2025, con requisiti magari diversi), potrebbe essere ritenuto negligente.

- Polizza di responsabilità civile professionale: In ultimo, va ricordato che in Italia è obbligatorio per i professionisti iscritti a Ordini avee una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale (dal 2013 in avanti Questa polizza serve a coprire i rischi di eventuali errori professionali che causino danni economici o fisici. Dal punto di vista del progettista, stipulare (e mantenere) un’adeguata assicurazione RC è sia un obbligo deontologico sia una saggia precauzione: in caso di contenziosi o richieste risarcitorie importanti, l’assicurazione può farsi carico delle somme dovute (nei limiti del massimale) evitando che l’errore professionale diventi rovinoso a livello finanziario personale. Segnalare al committente l’esistenza della propria polizza (come per legge va fatto) rafforza la fiducia ed evidenzia la serietà con cui il professionista affronta le proprie responsabilità.

In conclusione, la responsabilità legale del progettista di un impianto di illuminazione di emergenza è ampia: ex ante egli deve progettare a regola d’arte rispettando tutte le norme; ex post può essere chiamato a rispondere di problemi dovuti a carenze progettuali. L’arma migliore per il progettista è la prevenzione, applicando scrupolosamente normative e best practice, documentando ogni fase e mantenendosi aggiornato. Così si minimizzano i rischi di contenziosi e, soprattutto, si tutela la sicurezza delle persone, che è l’obiettivo ultimo di tutto il lavoro.

Conclusioni e buone pratiche

Progettare un’illuminazione di emergenza efficace e a norma richiede attenzione al dettaglio, conoscenza approfondita delle regole tecniche e capacità di prevedere scenari di utilizzo e manutenzione. Dalla discussione svolta emergono alcune buone pratiche e consigli finali che possono guidare progettisti e operatori del settore:

- Progettazione accurata e documentata: investire tempo nella fase di progetto ripaga sempre. Ciò significa effettuare i calcoli illuminotecnici diligentemente, scegliere apparecchiature di qualità, prevedere margini di sicurezza e preparare elaborati chiari. Ogni decisione progettuale rilevante va motivata e riportata nella relazione tecnica. Una progettazione accurata è la base per un impianto sicuro: al contrario, errori o superficialità in questa fase possono propagarsi a valle con conseguenze gravi. Inoltre, ricordiamo che un progetto ben documentato è indispensabile anche anni dopo, quando magari si dovrà ampliare o modificare l’impianto: se la documentazione è carente, ogni intervento diventa più difficoltoso e rischioso.

- Collaborazione tra le figure coinvolte: la riuscita di un impianto di sicurezza dipende dall’interazione virtuosa di più attori. Il progettista, l’installatore e il committente (oltre ad eventuali altre figure come direttori lavori, coordinatori per la sicurezza, funzionari VV.F. per le approvazioni antincendio) devono comunicare e cooperare. Col committente, il progettista dovrebbe chiarire sin dall’inizio quali sono gli obblighi di legge e le prestazioni attese. Evitare compartimenti stagni: un clima collaborativo riduce gli errori, perché ciascuno può apportare la propria esperienza.

- Manutenzione programmata e cultura della sicurezza: un consiglio da trasmettere sempre al termine di un progetto è di non trascurare l’impianto negli anni successivi. Molti incidenti avvengono perché sistemi di emergenza installati correttamente sono poi caduti nell’oblio. Alcune aziende istituiscono piani di manutenzione annuali, anche avvalendosi di società esterne specializzate: ciò dovrebbe essere incoraggiato. Inoltre, la sensibilizzazione del personale utilizzatore (es. gli addetti dell’edificio) tramite periodiche esercitazioni di evacuazione che includano il buio simulato può evidenziare eventuali carenze (ad esempio segnaletica non chiara) da correggere. In sostanza, la sicurezza è un processo continuo, non un prodotto statico

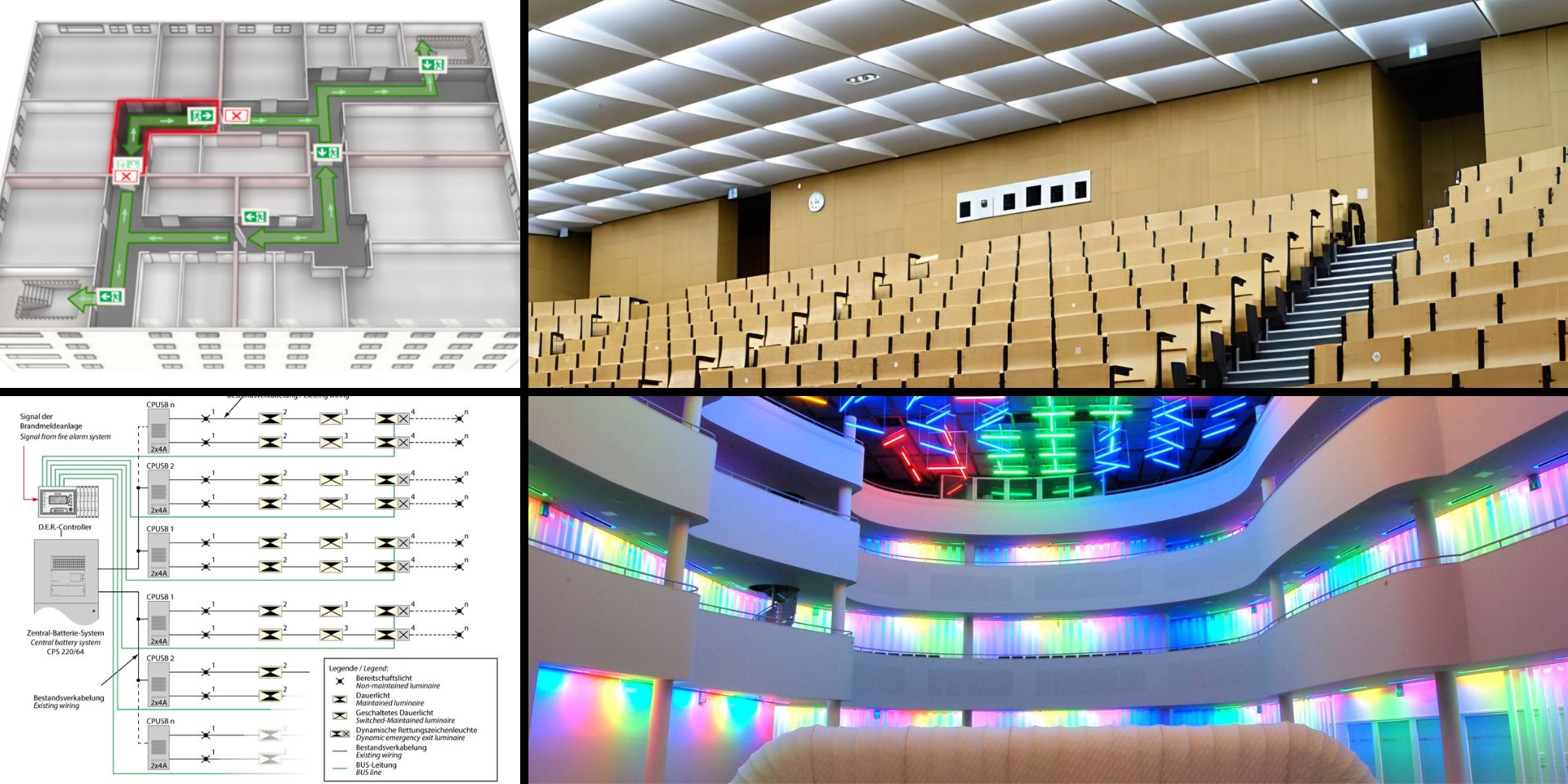

- Strumenti digitali e innovazione: nel campo dell’illuminazione di emergenza stanno emergendo nuove tecnologie che facilitano sia la progettazione che la gestione. L’uso di strumenti BIM (Building Information Modeling), ad esempio, consente di integrare il progetto dell’impianto d’emergenza nel modello digitale dell’edificio: questo rende più facile individuare conflitti, pianificare passaggi cavi e anche, a cantiere ultimato, consegnare al cliente un modello 3D con tutti i dati degli apparecchi (utile per la gestione tecnica). Sul fronte esercizio, sistemi di controllo intelligenti permettono oggi la tele-verifica: centraline connesse che eseguono automaticamente i test periodici sulle lampade e inviano report via rete o su piattaforme cloud. Questi sistemi integrati (possono mostrare su una planimetria digitale quali apparecchi presentano guasti, generare registri elettronici dei controlli e persino adattare in tempo reale la segnaletica di esodo in base al luogo dell’incendio (AEELS, ovvero sistemi adattivi di illuminazione di emergenza). Un progettista aggiornato dovrebbe valutare l’adozione di tali soluzioni specie in edifici complessi o molto grandi, dove il controllo manuale sarebbe oneroso. L’innovazione va vista come alleata: digitalizzare il ciclo di vita dell’impianto (dal progetto BIM, al commissioning, alla manutenzione su cloud) aumenta la trasparenza e l’affidabilità complessiva, riducendo gli errori umani e fornendo dati utili per migliorare la sicurezza.

In conclusione, la progettazione e gestione dell’illuminazione di emergenza devono essere affrontate con professionalità e consapevolezza dell’importanza vitale di questi sistemi. Un progettista attento alle normative e alle buone pratiche consegnerà un impianto sicuro e di facile gestione; un committente responsabile darà seguito alle indicazioni ricevute, mantenendo nel tempo l’efficienza del sistema. Solo così, in caso di bisogno, le luci di emergenza faranno davvero la differenza, guidando le persone fuori dal pericolo. La “luce” che il progettista accende con il suo lavoro, dunque, non è soltanto quella fisica delle lampade, ma anche quella della conoscenza e della preparazione che trasferisce al cliente: è un lasciapassare per la sicurezza che deve restare sempre illuminato.